Waiwuring, sebuah desa pesisir di timur Flores, menjadi cermin kecil dari dampak besar yang ditimbulkan oleh perubahan iklim global. Wilayah yang selama puluhan tahun hidup dalam ketergantungan terhadap laut, kini menjadi saksi bisu dari degradasi ekosistem laut dan krisis iklim yang kian mengancam.

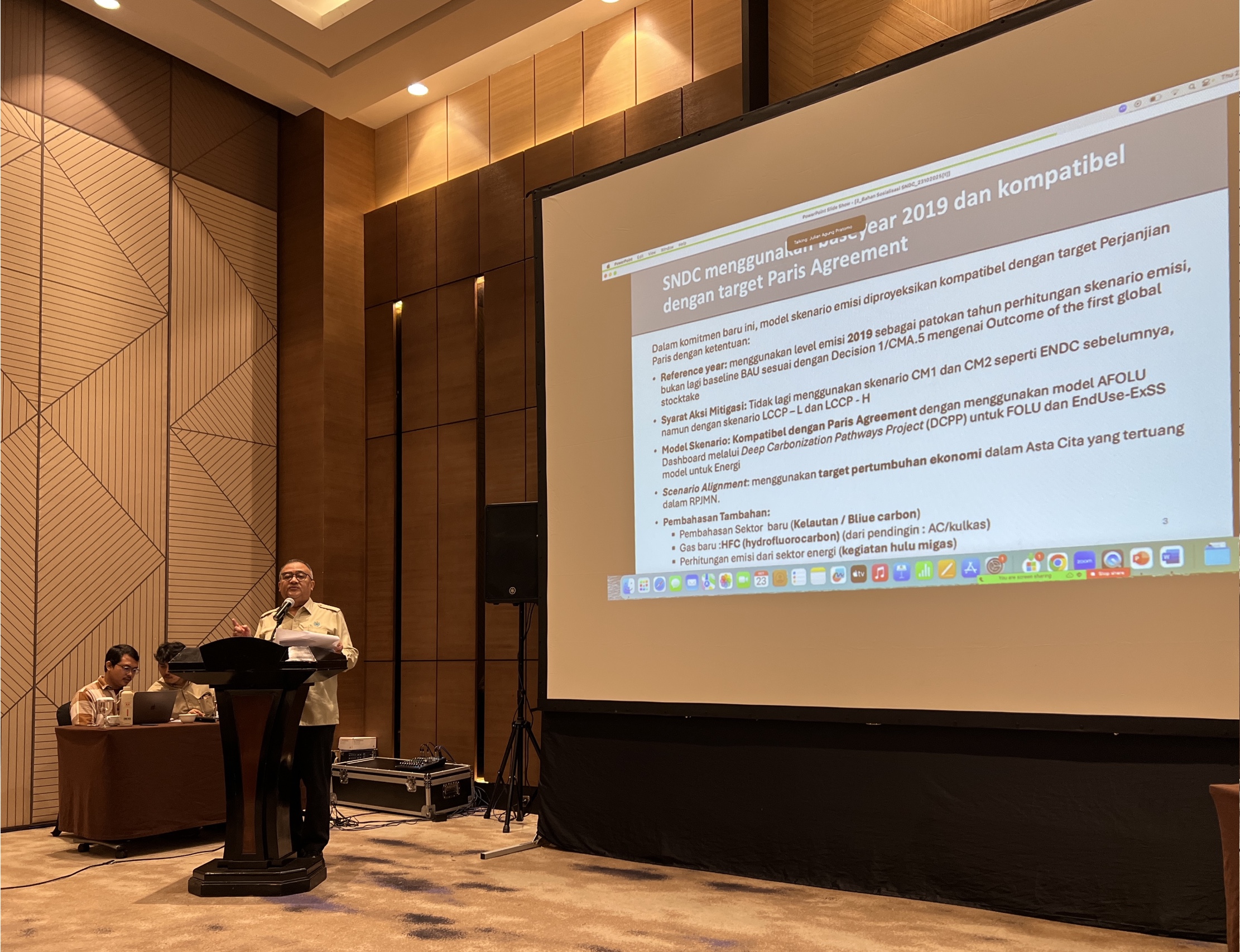

Perubahan iklim bukan lagi konsep abstrak yang hanya dibahas dalam forum-forum internasional. Ia telah menjadi kenyataan konkret di pesisir-pesisir seperti Waiwuring. Kenaikan suhu global rata-rata sebesar 1,1°C sejak era pra-industri, sebagaimana dicatat dalam Laporan IPCC (2023), membawa konsekuensi serius terhadap ekosistem laut, termasuk pemutihan terumbu karang yang semakin sering terjadi.

Terumbu karang di sekitar Waiwuring yang dulunya penuh warna kini mengalami bleaching akibat stres termal. Ketika suhu laut meningkat, karang mengusir zooxanthellae—ganggang mikroskopis yang memberi mereka warna dan energi. Tanpa mereka, karang tidak hanya kehilangan warna, tetapi juga kehilangan fungsi ekologisnya sebagai rumah bagi ribuan spesies laut.

Selain itu, perubahan pola musim yang tidak menentu berdampak langsung pada sektor perikanan lokal. Para nelayan Waiwuring mengalami penurunan hasil tangkapan karena ikan-ikan berpindah ke wilayah dengan suhu air yang lebih stabil. Beberapa spesies bahkan telah bergeser ke perairan yang lebih dalam atau lebih dingin, menjauh dari jangkauan nelayan tradisional. Kajian FAO (2022) menunjukkan bahwa perubahan suhu laut secara global menyebabkan redistribusi stok ikan, menimbulkan tekanan ekonomi pada komunitas pesisir berpendapatan rendah.

Tak hanya ekosistem laut yang terganggu, perubahan iklim juga memperparah intrusi air laut ke sumber air tawar, menyebabkan degradasi kualitas air bersih di Waiwuring. Hal ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan produktivitas sektor pertanian kecil yang bergantung pada air tanah.

Di tengah keterbatasan sumber daya dan akses informasi, masyarakat Waiwuring tetap menunjukkan ketahanan dan adaptasi. Penanaman kembali mangrove dilakukan sebagai bentuk mitigasi bencana dan upaya rehabilitasi lingkungan. Mangrove berfungsi sebagai benteng alami terhadap abrasi dan gelombang tinggi, sekaligus habitat bagi biota laut.

Namun upaya akar rumput seperti ini tidak cukup jika tidak ditopang oleh kebijakan adaptasi iklim yang berpihak pada komunitas lokal. Sayangnya, hingga hari ini, program adaptasi iklim dari negara masih bersifat sentralistik dan kurang menyentuh kebutuhan spesifik wilayah pesisir seperti Waiwuring. Kajian WALHI dan Pusat Studi Bencana UGM (2021) menunjukkan bahwa kebijakan iklim nasional sering gagal memahami konteks lokal dan cenderung bersifat simbolis.

Dalam perspektif keadilan iklim (climate justice), masyarakat pesisir seperti Waiwuring adalah kelompok paling terdampak sekaligus paling sedikit berkontribusi terhadap emisi karbon. Mereka menjadi korban dari model pembangunan eksploitatif yang mempercepat laju emisi rumah kaca. Oleh karena itu, kebijakan adaptasi iklim harus didesain dengan prinsip partisipasi aktif, berbasis komunitas, dan berkelanjutan secara sosial serta ekologis.

Waiwuring bukan hanya nama desa. Ia adalah peringatan ilmiah dan sosial bahwa krisis iklim bukan persoalan masa depan. Ia telah menjadi luka harian yang mengikis daya hidup komunitas-komunitas kecil yang mencintai laut. Cinta mereka terhadap laut bukanlah romantisme semata, tetapi bentuk pengetahuan lokal yang harus dirangkul dalam strategi adaptasi.

Jika cinta di Waiwuring kini terapung di antara terumbu karang yang sekarat, maka tugas kita bersama adalah mengembalikannya ke daratan: ke dalam sistem kebijakan yang adil, ke dalam riset yang berpihak pada rakyat, dan ke dalam tindakan konkret untuk menjaga bumi tetap layak huni bagi generasi yang akan datang.

Kontributor: Ama Radja (Komunitas Orang- Orang Kerumunan)